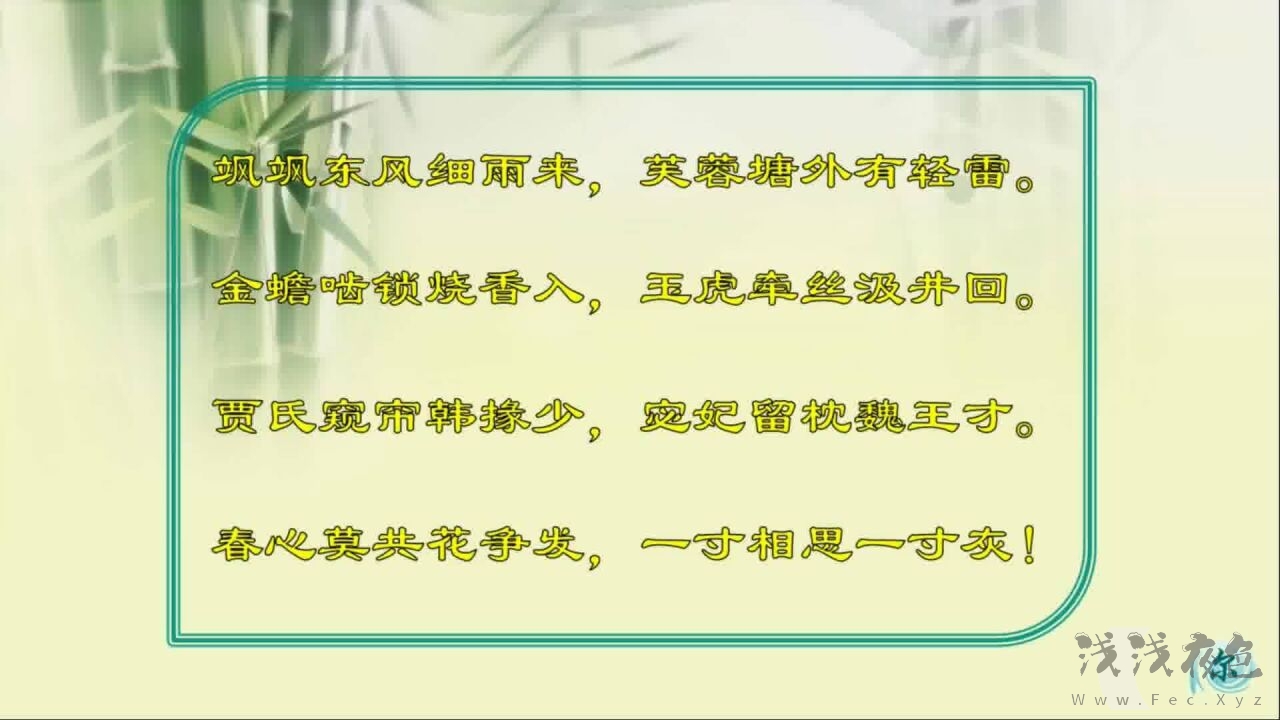

晚唐的雨总是带着某种宿命感。当李商隐在某个春夜写下”飒飒东风细雨来”时,他或许不曾想到,这场穿越千年的细雨至今仍在淋湿现代人的衣襟。那些被金蟾锁住的香炉、玉虎牵引的井绳,在时光长河里凝结成永恒的情感密码,等待后人破解。

一、意象迷宫里的生命困局

“金蟾啮锁烧香入”的精致意象,暗喻着封建礼教对情感的层层禁锢。那些雕工精美的金蟾锁扣,恰似礼法社会精心编织的伦理网络,将人性本真的欲望囚禁在华丽的牢笼之中。而”玉虎牵丝汲井回”的机械往复,则昭示着个体在既定命运轨迹中的无力感。就像希腊神话中被诸神惩罚的西西弗斯,诗人笔下的人物也在重复着永无止境的徒劳。

二、历史褶皱中的情欲突围

贾氏隔帘窥视韩寿的惊鸿一瞥,宓妃遗枕曹植的炽烈决绝,这些被正统史书视为离经叛道的故事,在李商隐笔下焕发出异样的光彩。当历史的尘埃被轻轻拂去,我们看到的是被礼教压抑的生命本能在暗处绽放。诗人用”春心莫共花争发”的劝诫,反向印证了人性中不可遏制的绽放冲动。这种矛盾恰似普罗米修斯盗取的天火,既带来光明又伴随灼痛。

三、灰烬深处的永恒微光

“一寸相思一寸灰”的凄美咏叹,超越了具体的历史情境。在当代社交媒体构筑的情感荒漠里,这种至纯至烈的相思之情愈发显得珍贵。那些被算法解构的爱情,被即时通讯稀释的思念,在千年诗句的映照下愈发苍白。但灰烬中跳动的火星从未真正熄灭,就像敦煌经卷里埋藏千年的莲子,遇水仍能发芽。

在这个情感可以被AI生成、亲密关系被数据量化的时代,重读李商隐的《无题》恰似在钢筋森林里邂逅一株倔强生长的野花。那些被现代理性视为”无用”的相思,那些被效率社会判定为”低效”的苦恋,恰恰构成了人性最动人的褶皱。当我们在诗句的灰烬中触摸到千年前的温度,或许会恍然:原来真正不朽的,从来都不是完美的结局,而是那份明知成灰仍要燃烧的孤勇。

宁公网安备64010402001243号

宁公网安备64010402001243号